未来をつくる土の建築

18回目になるフランス・ヴィルフォンテーヌ、グランザトリエでのGrains d’lsere「土の建築祭」に2019年5月末にはじめて参加した。

これはCRAterre(クラテール・グルノーブル国立建築大学土建築研究所)と土の建築の研究・教育機関amacoが主催して行っている土の建築の世界的な発表の場で、版築・COB・練り土パネル・土レンガのヴォールトづくりなど、土の技術的なワークショップだけでなく、土に関する科学的講義や世界各地からの参加者同士のプレゼンもあり、世界の土建築の最新情報の交換の場として大きな役割を持っている。

参加して強く思ったのは、主催者と参加者の根本的な考えに、土の建築が歴史的にこれまで使われ、人間の居住環境に良く、造形的にも魅力があるというだけでなく、「土という素材がリサイクルできる地球で唯一の素材であり、製造から廃棄までのライフサイクルアセスメント(LCA)において環境負荷が小さく、CO2排出量削減、地球温暖化防止に有効である」という強い信念があることである。

その上で土の建築は単なる懐古主義の「リヴァイバル」ではなく、気象危機の現代における「未来の可能性」という意識が共有されている。

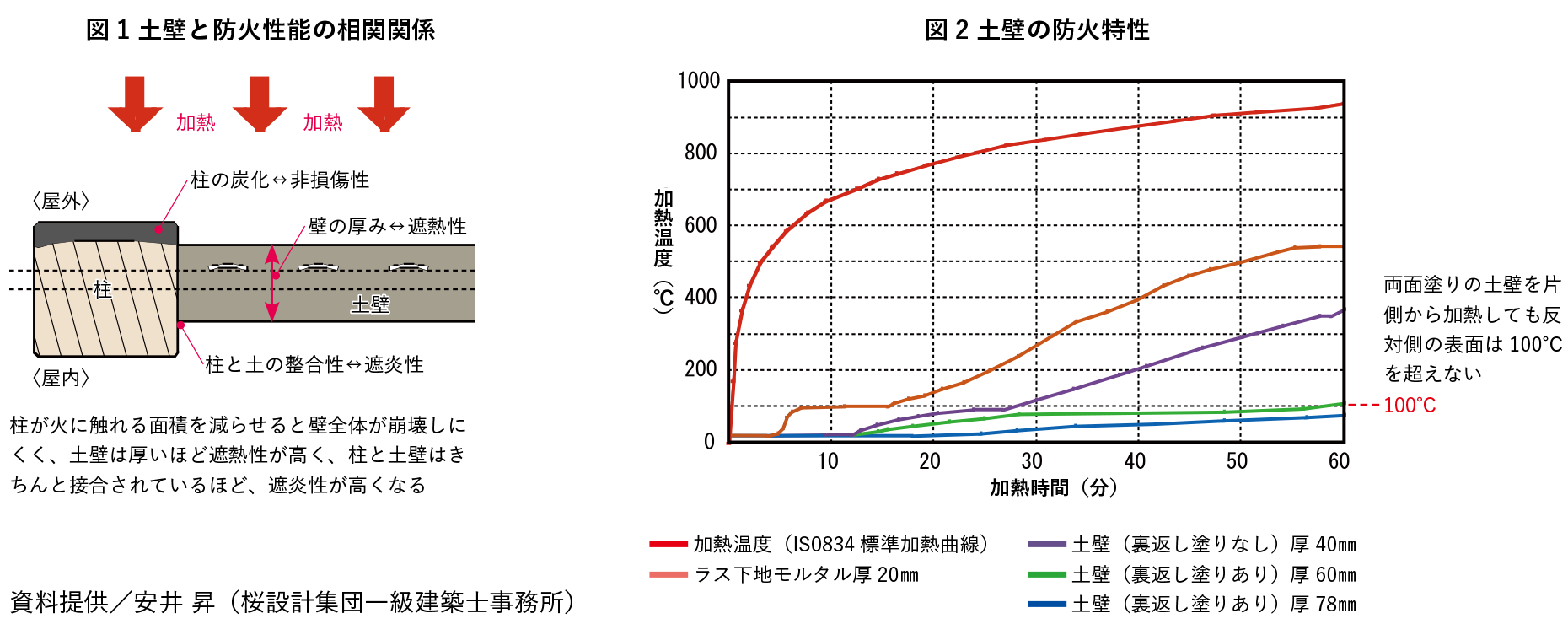

地球温暖化係数(GWP CO2/kg)において、版築壁はコンクリートの約1/5.6、補強としてセメントを5%入れてもコンクリートの約1/2と、焼成レンガや石膏ボードなど他の素材と比べて非常に小さい。

それでもフランスのように版築に適した土があり、地震も少ない地域においては土にセメントを入れることを最小限にし、CO2排出量を極力減らすべきだと考えられている。

建設残土の廃棄にかかるエネルギーとCO2排出も大きな社会的問題である。

残土の活用として「土のリサイクル」が今年のテーマにもなり、現在進んでいるパリの再開発での工事残土を活用した大規模な土の建築プロジェクトのための土ブロックや練り土壁のプロトタイプづくりもプログラムに含まれ、披露されていた。

会期中の夕方には私達日本の建築家チームもプレゼンテーションを行った。

日本における土建築の伝統的工法を用いた事例は大きな興味を持って受けとめていただいた一方、次の段階として、気候変動の時代における地球的視野に立ち、「日本の土建築の表現や構法は、他国におけるCO2削減や省エネそして耐震などに効果がある」という提案を世界に向けてすべき段階に来ていると感じた。

「現代の土の建築」の出発点、版築による集合住宅

リヨン市街には近代の土の建築のパイオニアである建築家のフランソワ・コアントロー(1740〜1830)の推進で18~19世紀に多くの版築(pisé)の建物が建てられているが、現在はほとんど仕上げ塗りがされ、かすかに版築の様子が伺える程度だった。

ここではそれを継承し、「現代の土の建築の出発点」といわれる1983〜85年につくられた「Le Domainede la Terre(土の領域)」をご紹介したい。

それは開催地ヴィルフォンテーヌに隣接するリル=ダボーの1.6ヘクタールの敷地を12ブロックに分けてつくられた65(72という説もあり)戸の2~3階建ての低所得者向けの集合住宅で、CRAterreは1979年、このプロジェクトを推進するために設立された。

伝統的にこの地域の建物の90%以上が版築でできているという背景があり、版築を現代に再生させるため、建築家・研究者・まちづくり関係者・出資者など多数の分野の協力により実現した。

各ブロックは異なる建築家がコンペで選ばれ設計し、土を主な構造体としながらもそれぞれデザイン・構法が異なり、版築をそのまま外壁の仕上げにするだけでなく、外断熱・内断熱と組み合わせて木の板やボードで仕上げたり、圧縮土ブロック、わら土造を使うなど様々な土の活用が行われていた。

35年ほど前につくられたこれらの版築壁は、土が風化しメンテナンスのあとも見られた。

セメントを極力使わない方針がここでも見られるが、それは単に環境負荷が小さいからだけではなくセメントを混ぜると壁の呼吸が妨げられること、土の風合いが失われること、そして補修がしづらいことが挙げられる。

現に構造体のコンクリートの柱は大きなクラックが入り、補修も行われていなかった。

日本の公共的建築でもこのように、経年変化こそが美という意識が生まれ、メンテナンスをして長く使う計画が予算化され、増えて行くことを願う。

伝統的版築とマルティン・ラオホ氏の現代版築

版築の層の間に石灰を使った層を「見切り」として入れるのがフランスの伝統的な版築の構法で、それがジョイント部分の強化や版築が風化したときの「水切り」の役割を果たし、デザインの特徴にもなっているが、それはこの集合住宅でも見ることができる。

一方で、現代の土の建築を牽引する技術者・芸術家であるマルティン・ラオホ氏は、1980年代後半にこの建物を訪れたとき、その版築について「安全性への対策が過剰であり、特に侵食(Erosion)に対するコーナー部分の扱いは本質的には必要がない。」と感じたという。

その時の「現代の版築をつくる」という思いが出発点になり、現在彼の革新的な版築は世界の土の建築に大きな影響を与えているが、その到達点であるリコラ・ハーブセンター(2011〜12)にもその後立ち寄ることができた。

これは大きさが巾111×奥行29×高さ11mというヨーロッパ最大の土の現代建築で、温熱・LCA(ライフサイクルアセスメント)、GWP(CO2排出量)などの詳細な科学的分析がなされた上で、最も環境負荷のない素材として「土」が選択されている(コンフォルト165号 「版築大研究」参照)。

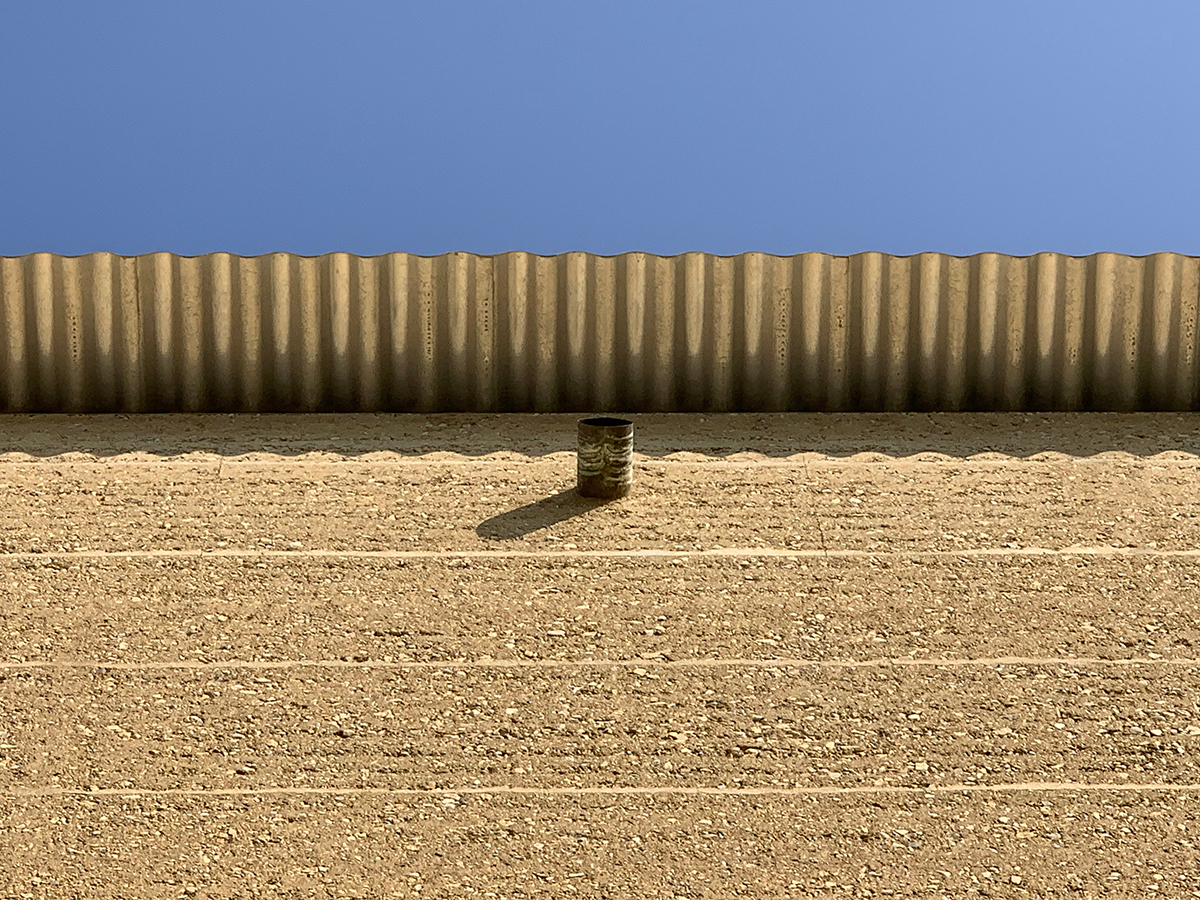

版築壁はコーナーを含めシンプルで現代的な納まりだが、主に工場でプレファブリケーションとして機械で制作されたその壁は、現場での手作業による目地のジョイントも含め驚異的な精度であった。

版築にセメントは使われておらず、雨あたりが強い一部分だけ、今年メンテナンス補修が行われたというが、壁全体は経年変化も考慮した土と砂利の配合がなされており、周囲の田園風景にもなじみ、今見ても非常に美しかった。

一見単なる巨大な土の壁に見えるこの建築は、実は屋上に太陽光と雨水循環設備が装備された最先端の省エネ建築になっている。

それが外部から全くわからないように設計されており、前述の科学的分析とともに建築家の意匠と設備・施工のコンビネーションの大切さを改めて感じた。

今回のツアーの最後には、世界遺産に登録されているル・コルビュジェのフェルミニの建築群(1965〜2006)を訪れた。

その設計の密度と熱量に深い感銘を受けたが、逆に現代の21世紀に生きる我々との建築の捉え方の違いも感じた。

特にその文化会館の地面からせり上がる建築に対して「なぜ、建物を地面から切り離し、重力に逆らって宙に浮かぶ表現をするのか?」という点である。

私としてはそれが近代建築の中にあったその土地の土着性から人や建築を切り離し、「世界共通の新たな理念」を目指す近代的思考だったと思えてならない。

近代建築の先が問われている現代、特に土の建築を志す我々が目指すものはその対極で「いかに深く堀り、その土地に根ざす建築」をつくるかということではないだろうか。

それは経済成長など右肩上がりの「天」を求める思考と対極にある人々に共通した、記憶や無意識に根ざした「地」を目指すことである。

これからの10年にむけて

地球の気候変動に対し、2030年までのこれからの10年が大きな分岐点といわれている。これは社会全体を変える大きな契機であり、土の建築にとってもチャンスになり得る。

2020年からパリ協定がスタートし、世界の人々が気候変動の大きな地球の中でCO2排出や環境負荷を削減するくらしに今すぐにでも転換する必要がある現在、環境負荷がない材料、設備やエネルギーを極力減らす構法として「土」が建築と社会に果たす役割は大きい。

2015年に国連総会された採択された、2030年までの持続可能な開発のための目標(SDGS)に関連した項目として、2016年、リヨンで行われた土の建築の国際会議で「リヨン宣言」が出された。

そこでは、土の建築は「生活の質の向上、すべての人への適切な住居、雇用の創出と経済的機会、文化の継続と多様性、社会的連帯と平和の構築に貢献できる」と明言されている。

しかし、そのためには単に近代建築の素材が土になっただけでは不十分である。

土の建築には地域や風土・気候ごとに違った使い方があり、決まった解答がない。

グローバリズムとは対極の地域に根ざしながら国や人種を超えて「下から」人と人が連帯しつながり、技術や文化を世界的に共有し、21世紀の社会や産業のありかたを少しでも変えるよう社会にアピールする必要がある。

そのために土に関わる左官の皆さん、設計者、研究者が更に一体となることと、その過程を楽しく、豊かに世界の人たちと共有しながら進めることができれば素晴らしいことだと思う。

それを今回の「土の建築祭」で改めて感じることが出来たことが、一番大きな収穫だった。